Baerwald, Emil und Jenny

Emil Baerwald wurde am 5. Februar 1869 in Frankfurt am Main geboren; sein Vater Herman Baerwald (1828-1907) war Direktor des Philantropin, einer jüdischen Privatschule. 1891 ging Emil Baerwald als Kaufmann nach New York, wo er 1906 die aus Basel stammende Jenny Dreyfus (geb. am 28. März 1880) heiratete. 1925 zog das Paar nach Berlin, reiste jedoch auch weiterhin regelmäßig in die USA. Aufgrund der intensivierten Verfolgung durch das nationalsozialistische Regime entschieden sich Emil und Jenny Baerwald in die USA zurückzukehren. Während Jenny Baerwald die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß und dadurch eine größere Reisefreiheit hatte, musste Emil Baerwald als deutscher Staatsbürger ein Visum für die USA beantragen, das er über Kontakte im amerikanischen Konsulat Berlin auch erhielt. Er reiste im August 1938 in die USA und kehrte im Herbst desselben Jahres noch einmal nach Europa zurück, ohne aber nach Deutschland einzureisen. Jenny Baerwald hielt sich im Herbst 1938 kurz in Berlin auf, um vor Ort letzte Angelegenheiten zu klären, ehe das Paar Anfang März 1939 endgültig nach New York emigrierte. Emil Baerwald erhielt 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft und verstarb 1948 in New York City; Jenny Baerwald verstarb 1965.

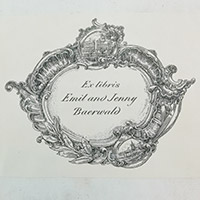

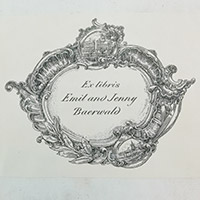

Anhand des Exlibris von Emil und Jenny Baerwald konnte im Bestand des Deutschen Buch- und Schriftmuseums ein Band aus der früheren Privatbibliothek des Ehepaars identifiziert werden. Das Buch wurde 1956 über die Deutsche Buchexport GmbH bei einer Auktion des Westberliner Antiquariats Gerd Rosen für das Deutsche Buch- und Schriftmuseum angekauft. Wer das Buch in die Auktion einlieferte, bleibt unklar. Vermutlich wurde das Buch nach der Emigration der Eheleute Baerwald beschlagnahmt und ist zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt in den Berliner Buchhandel gelangt. Für diese These spricht auch ein Vergleichsexemplar aus der gleichen Bibliothek, das im Bestand der Zentral- und Landesbibliothek Berlin identifiziert und 2018 restituiert wurde.

Dank des kollegialen Austauschs mit den Provenienzforscher*innen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin konnte die Deutsche Nationalbibliothek Kontakt zu den Rechtsnachfolgern herstellen und das Buch im Sommer 2022 zurückgeben. Zuvor durften wir ein Digitalisat anfertigen, sodass das Buch in digitaler Form weiterhin öffentlich zugänglich bleibt.

Weiterführende Informationen:

Bermann Fischer, Gottfried

Foto: DNB, Laura Stein

Foto: DNB, Laura Stein

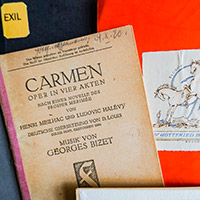

Gottfried Bermann wurde am 31. März 1897 in Gleiwitz (Oberschlesien) geboren. Er studierte Medizin und war anschließend zunächst als Assistenzarzt tätig. 1925 heiratete er Brigitte Fischer (geb. am 5. April 1905 in Berlin), die Tochter des Berliner Verlegers Samuel Fischer. Auf Wunsch seines Schwiegervaters trat er in dessen Verlagshaus ein und änderte seinen Namen zu Gottfried Bermann Fischer. Nach Samuel Fischers Tod im Jahr 1934 übernahm er mit seiner Frau die Leitung des Verlags.

Gottfried und Brigitte Bermann Fischer waren jüdischer Herkunft. 1935 übersiedelten sie aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgung nach Wien. Dabei gelang es Gottfried Bermann Fischer, mit dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda eine Vereinbarung über die Aufteilung des S. Fischer Verlags zu treffen: Während ein Teil des Verlags unter der Leitung von Peter Suhrkamp im Deutschen Reich verblieb, konnte Bermann Fischer mit einem zweiten Teil in Wien die „Bermann-Fischer Verlags GmbH“ gründen.

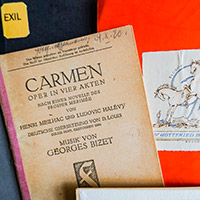

Im März 1938, unmittelbar nach dem „Anschluss“ Österreichs, floh Bermann Fischer mit seiner Familie über die Schweiz nach Schweden, wo er den Bermann-Fischer-Verlag ein weiteres Mal neu gründete. Seinen privaten Besitz und das Bücherlager des Wiener Verlages musste er bei seiner Flucht in Österreich zurücklassen. 1940 wurde er infolge einer Verhaftung aus Schweden ausgewiesen und emigrierte mit seiner Familie in die USA. Nach Kriegsende gründete er den S. Fischer-Verlag in Berlin und Frankfurt neu und leitete ihn bis 1962. Er verstarb 1995 in Italien.

Im Bestand der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig konnten 20 Publikationen aus dem früheren Eigentum von Gottfried Bermann Fischer identifiziert werden. Der Großteil dieser Schriften gelangte 1938/39 über die Bücherverwertungsstelle Wien in die Deutsche Bücherei Leipzig. Albert Paust, der im September 1938 von der Deutschen Bücherei an die Bücherverwertungsstelle abgeordnet worden war, scheint den Abtransport von Bermann Fischers Privatbibliothek aus dessen Wohnung im Wiener Stadtteil Hietzing persönlich beaufsichtigt zu haben: In einem Bericht an den Generaldirektor der Deutschen Bücherei, Heinrich Uhlendahl, erwähnt er ausdrücklich die seltenen Privatdrucke, die er in Bermann Fischers Bibliothek gefunden habe. Die Deutsche Bücherei war jedoch nicht die alleinige Empfängerin der beschlagnahmten Privatbibliothek: Auch die Österreichische Nationalbibliothek in Wien übernahm Bücher aus dem Eigentum von Gottfried Bermann Fischer in ihren Bestand. Weitere Bücher fanden sich nach Kriegsende in der sogenannten „Sammlung Tanzenberg“, einem Bücherdepot des Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg. Dass Bücher aus der Privatbibliothek auch in den antiquarischen Buchhandel gelangten, belegt schließlich der Befund, dass zwei der in der Deutschen Nationalbibliothek identifizierten Schriften nicht aus dem Erwerbungskontext der Bücherverwertungsstelle stammen, sondern erst in den 1960er Jahren als antiquarische Ankäufe in den Bestand aufgenommen wurden.

Die Deutsche Nationalbibliothek konnte Kontakt zu den Erb*innen nach Gottfried Bermann Fischer aufnehmen und einigte sich im Frühjahr 2023 mit ihnen über eine Rückgabe mit anschließendem Rückkauf. Die 20 Exemplare können somit im Bestand der Deutschen Nationalbibliothek verbleiben und sind – dem Wunsch der Erb*innen entsprechend – weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich.

Weiterführende Informationen:

Gottfried Bermann Fischer, Bedroht – Bewahrt. Der Weg eines Verlegers, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1994.

Sören Flachowsky, „Zeughaus für die Schwerter des Geistes“. Die Deutsche Bücherei Leipzig 1912-1945, Göttingen 2018.

Murray G. Hall und Christina Köstner, „…allerlei für die Nationalbibliothek zu ergattern…“ Eine österreichische Institution in der NS-Zeit, Wien: Böhlau 2006.

Irene Nawrocka, „Verlagssitz: Wien, Stockholm, New York, Amsterdam. Der Bermann-Fischer Verlag im Exil (1933-1950). Ein Abschnitt aus der Geschichte des S. Fischer Verlages“, in: Archiv für die Geschichte des Buchwesens 53 (2000), S. 1-210.

Irene Nawrocka (Hrsg.), Carl Zuckmayer – Gottfried Bermann Fischer: Briefwechsel. Mit den Briefen von Alice Herdan-Zuckmayer und Brigitte Bermann Fischer, Göttingen 2004.

Grit Nitzsche, „Die Bücherverwertungsstelle Wien“, in: Regine Dehnel (Hg.), Jüdischer Buchbesitz als Raubgut. Zweites Hannoversches Symposium, Frankfurt am Main 2005, S. 67-72.

Glanz, Heinrich

Heinrich Glanz wurde am 13. August 1891 als eines von fünf Kindern des ursprünglich aus Galizien stammenden jüdischen Ehepaars David Glanz und Regine geb. Graeber in Wien geboren. Er studierte Jura und heiratete im Juni 1916 die Englisch- und Französischlehrerin Selma Leitner (geb. 10.10.1893). Er unterrichtete an jüdischen Schulen und war zeitweise als Vertreter für den jüdischen Verlag „Menorah“ tätig. Ab 1923 bemühte er sich um die Gründung einer eigenen Buchhandlung mit Verlag, erhielt aber wegen seiner fehlenden Buchhändlerausbildung erst 1927 die gewünschte Konzession für einen auf Hebraica und Judaica spezialisierten buchhändlerischen und verlegerischen Betrieb.

Unmittelbar nach dem „Anschluss“ Österreichs musste Heinrich Glanz seinen Verlag auf Anordnung der Gestapo schließen. Wahrscheinlich wurde das Verlagslager von der Gestapo geräumt und im September 1938 an die Bücherverwertungsstelle Wien übergeben, eine vom Reichspropagandaamt Wien eingerichtete Behörde, die beschlagnahmte Buchbestände aus Buchhandlungen, Verlagen und Privatbibliotheken zusammentrug und an Bibliotheken des Deutschen Reichs umverteilte.

Heinrich und Selma Glanz emigrierten vermutlich im November 1938 nach London, wo Heinrich Glanz erneut als Buchhändler und Verleger tätig wurde – möglicherweise konnte er dafür auf Verlagsbestände zurückgreifen, die in der Schweiz und in den Niederlanden lagerten und so der Beschlagnahme entgehen konnten. Ende Mai 1940 reisten sie per Schiff über Kanada in die USA aus und ließen sich in New York City nieder. Auch hier war Heinrich Glanz als Buchhändler aktiv, bis er diese Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Er verstarb im September 1958 in New York City. Selma Glanz, die zunächst als Französischlehrerin an der New York University gearbeitet hatte, nahm in den 1960er Jahren eine Stelle als Assistant Professor an der jüdischen privaten Yeshiva University in New York City an. Sie verstarb im April 1985.

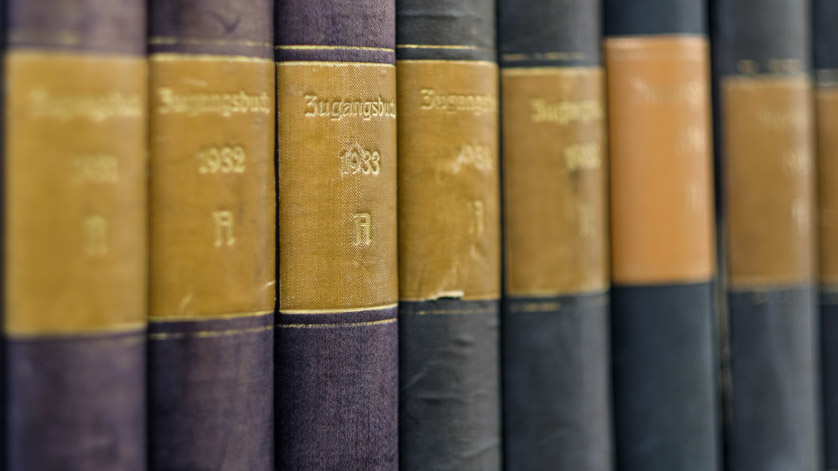

Im Bestand der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig konnte ein Buch aus dem früheren Eigentum von Heinrich Glanz identifiziert werden, da es auf dem Titelblatt eine Widmung des Buchautors für Heinrich Glanz trägt. Dem Zugangsbuch der Deutschen Bücherei zufolge ist das Exemplar im September 1939 über die Bücherverwertungsstelle Wien in den Bestand eingeliefert worden.

Das Holocaust Claims Processing Office unterstützte die Deutsche Nationalbibliothek bei der Erbenermittlung und stellte den Kontakt zur Erbengemeinschaft her. Dank dieser Vermittlung konnten wir das Buch im Juni 2024 an die Erb*innen von Heinrich Glanz zurückgeben. Mit ihrem Einverständnis durften wir vor der Rückgabe ein Digitalisat des Buches anfertigen, das über den Bibliothekskatalog öffentlich zugänglich ist.

Weiterführende Informationen:

Jellinek-Mercedes, Raoul Fernand

Raoul Fernand Jellinek (1888-1939) wurde als Sohn von Emil Jellinek (1853–1918) und Rachel Gogman-Azoulay (1854–1893) in Algier geboren. Sein Vater war Industrieller, Diplomat und Geschäftsmann und vertrieb ab 1898 Daimler-Automobile. Das gleichnamige Auto ist nach Raouls Schwester Mercedes (1889-1929) benannt. 1903 änderte die Familie ihren Nachnamen in Jellinek-Mercedes um. Raoul Fernand Jellinek-Mercedes heiratete 1908 Léopoldine Weiss (1885–1981). Bis 1938 lebte das Paar in Baden bei Wien. Raoul Fernand Jellinek-Mercedes schrieb u.a. für die Badener Zeitung, war förderndes Mitglied des Wiener Musikvereins und besaß eine große Musikalien- und Gemäldesammlung sowie eine Bibliothek.

Nach dem ‘Anschluss’ Österreichs im März 1938 wurde Raoul Fernand Jellinek-Mercedes als Jude verfolgt. Er versuchte vergeblich, sich als sogenannten Mischling anerkennen zu lassen, konnte allerdings anhand seiner Geburtsurkunde die Religion seiner Eltern und Großeltern nicht nachweisen. Infolgedessen wurden seine Konten eingefroren, so dass er immer wieder gezwungen war, Stücke aus seinen Sammlungen und seiner Privatbibliothek zu verkaufen. Am 10. Februar 1939 nahm er sich unter dem Druck der nationalsozialistischen Verfolgung das Leben. Auch nach seinem Tod war seine Witwe Léopoldine Weiss zu weiteren Zwangsverkäufen genötigt. Rückblickend beschrieb sie diese wie folgt: „Am 10. Februar erschoss sich mein Gatte nach einer Amtshandlung des Vollstreckungsbeamten. Mein Gatte stand vor der Verhaftung. Ich musste nach meinem Gatten an Judenvermögensabgabe 32.000 RM bezahlen. Um diese enorme Summe aufzubringen, musste ich die überaus kostbare Bibliothek, die einzigartige Partitur-Sammlung und mein Grundstück in Baden, ferner Schmuck und fünf sehr wertvolle Perserteppiche, weit unter Wert veräußern." Durch diese Verkäufe wurde die Privatbibliothek über den Antiquariatsbuchhandel völlig zerstreut. Mit Hilfe der Provenienzforschung sind in den letzten Jahren in deutschen und österreichischen Bibliotheken zahlreiche Bände identifiziert worden, darunter 15 Bände im Deutschen Buch- und Schriftmuseum.

Den Großteil dieser Bände machen sieben jeweils zweibändige Jahrgänge der Zeitschrift für Bücherfreunde aus, die 1944 von der Leipziger Stadtbibliothek erworben wurden. Als die Stadtbibliothek zu Beginn der 1950er Jahre in eine Volksbibliothek umgewandelt wurde, musste sie große Teile ihres Altbestandes an andere Leipziger Einrichtungen abgeben. Die Zeitschriftenbände kamen daher 1956 ins Deutsche Buch- und Schriftmuseum. Einen weiteren Band mit der Provenienz Jellinek-Mercedes erwarb das Deutsche Buch- und Schriftmuseum 1986 beim Norddeutschen Antiquariat in Rostock.

In einer gemeinsamen Restitution, bei der die Deutsche Nationalbibliothek federführend für insgesamt 14 Bibliotheken aus ganz Deutschland agierte, konnten diese Bände zusammen mit 26 weiteren Bänden an die Erb*innen zurückgegeben werden. Sie konnten im Sinne einer gerechten und fairen Lösung anschließend für die Sammlungen der Bibliotheken wieder angekauft werden.

Weiterführende Informationen:

Eintrag „Raoul Fernand Jellinek-Mercedes“, in: ProvenienzWiki, 28.04.2025, URL: https://provenienz.gbv.de/Raoul_Fernand_Jellinek-Mercedes

Reinhard Brenner, Zur Geschichte der Sammlung Jellinek-Mercedes – ein Briefwechsel, in: Forum Bibliothek und Information 56 (2004), H. 5, S. 351–357.

Reinhard Brenner, Die Sammlung Jellinek-Mercedes in der Stadtbibliothek Essen, in: Regine Dehnel (Hg.), Jüdischer Buchbesitz als Raubgut. Zweites Hannoversches Symposium, Frankfurt a.M. 2006, S. 379–385.

Anett Krause und Cordula Reuß (Hg.), NS-Raubgut in der Universitätsbibliothek Leipzig. Katalog zur Ausstellung in der Bibliotheca Albertina, 27. November 2011 bis 18. März 2012 (= Schriften aus der Universitätsbibliothek Leipzig 25), Leipzig 2011, S. 58–59.

Emily Löffler, „14 Bibliotheken geben gemeinsam Bücher an die Erb*innen von Raoul Fernand Jellinek-Mercedes zurück“, in: Retour. Freier Blog für Provenienzforschende, 08.05.2025, URL: https://retour.hypotheses.org/5802

Walter Mentzel, „Raoul Fernand Jellinek-Mercedes“, in: Lexikon der österreichischen Provenienzforschung, 06.01.2019, URL: https://www.lexikon-provenienzforschung.org/jellinek-mercedes-raoul-fernand (zuletzt abgerufen am 27.03.2025).

Markus Stumpf und Mathias Lichtenwagner, „… erschoss sich mein Gatte nach einer Amtshandlung des Vollstreckungsbeamten“: Raub und Rückgabe aus der Sammlung Raoul Jellinek-Mercedes“, in: Birgit Kirchmayr und Pia Schölnberger (Hrsg.), Restituiert. 25 Jahre Kunstrückgabegesetz in Österreich (Schriftenreihe der Kommission für Provenienzforschung Bd. 9), Wien 2023, S. 344-351.

Rosenfeld, Valentin Victor

Valentin Victor Rosenfeld wurde am 2. März 1886 in Wien geboren und war von Beruf Rechtsanwalt. Nebenher engagierte er sich ehrenamtlich für die Schwimm-Sektion des jüdischen Sportvereins Hakoah Wien. Sein Ehefrau Eva Rosenfeld begründete in den 1920er Jahren mit Anna Freud und Dorothy Burlington eine reformpädagogische Privatschule, die sogenannte Hietzing-Schule. Nach der Trennung des Ehepaars zog Eva Rosenfeld mit dem gemeinsamen Sohn Victor zunächst nach Berlin, wo sie eine psychotherapeutische Ausbildung absolvierte. 1936 emigrierten die beiden nach Großbritannien.

Auch Valentin Rosenfeld floh nach dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 nach Großbritannien und konnte von dort aus zahlreiche Mitglieder der Hakoah Wien bei ihrer Emigration unterstützen. Sein in Wien zurückgelassener Besitz wurde von der Gestapo beschlagnahmt, die anschließend einen Teil seiner Bibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) in Wien zuwies. Rosenfelds Sammlung von Goethe-Autographen gelangte zunächst ins Zentraldepot für beschlagnahmte Sammlungen und wurde dann der Handschriftenabteilung der ÖNB übergeben. Weitere Teile seiner Bibliothek wurden über die sogenannte Bücherverwertungsstelle Wien zerstreut, eine vom Reichspropagandaamt eingerichtete Behörde zur Umverteilung beschlagnahmter Buchbestände aus jüdischen Buchhandlungen, Verlagen und Privatbibliotheken.

Im Bestand der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig konnten drei Schriften aus dem Eigentum von Valentin Rosenfeld identifiziert werden, die allesamt im Januar 1939 über die Bücherverwertungsstelle Wien in den Bestand der Deutschen Bücherei in Leipzig eingegangen waren. Zwei der Bände enthalten das Exlibris von Valentin Rosenfeld, eine dritte Publikation – eine Art Schülerzeitung der von Eva Rosenfeld begründeten Hietzing-Schule – trägt eine handschriftliche Notiz mit dem Vornamen des Sohnes, Victor Rosenfeld. Dank der Vermittlung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien konnte Kontakt zu den Erb*innen der Familie aufgenommen werden. Die Bände wurden im Juni 2021 an die Erben restituiert.

Weiterführende Informationen:

Murray G. Hall und Christina Köstner, „…allerlei für die Nationalbibliothek zu ergattern…“ Eine österreichische Institution in der NS-Zeit, Wien 2006.

Eintrag „Valentin Rosenfeld“, in: Markus G. Patka und Ignaz Hermann Körner (Hrsg.), Lexikon jüdischer Sportler in Wien 1900-1938 (Begleitpublikation zur Ausstellung "100 Jahre Hoppauf Hakoah" des Jüdischen Museums der Stadt Wien vom 4. Juni bis 7. September 2008), Wien 2008, S. 179-180.

Karen Propp, „The Danube Maidens: Hakoah Vienna Girls‘ Swim Team in the 1920s and 1930s“, in: Susanne Helene Betz, Monika Löscher und Pia Schölnberger (Hrsg.), „..mehr als ein Sportverein“. 100 Jahre Hakoah Wien 1909-2009, Innsbruck, Wien u.a. 2009, S. 81-93, hier S. 85-86.

Informationen zum Nachlass von Eva Rosenfeld im Sigmund-Freud-Museum Wien: https://www.freud-museum.at/de/archiv (zuletzt abgerufen am 23.06.2021)

Eintrag „Valentin Rosenfeld“, in: Wien Geschichte Wiki, zuletzt aktualisiert am 18. März 2021, URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Valentin_Rosenfeld (zuletzt abgerufen am 23.06.2021).

Monika Löscher, „Valentin Viktor Rosenfeld“, in: Lexikon der österreichischen Provenienzforschung, veröffentlicht am 11. Oktober 2021, URL: https://www.lexikon-provenienzforschung.org/rosenfeld-valentin-viktor (zuletzt abgerufen am 02.06.2023).